Im ukrainischen Lviv (Lemberg) wählen 35 % die Faschisten

Die Zentren des rechtsgerichteten Aufstandes in der Ukraine liegen im Westen des Landes und hier ist vor allem die Stadt lviv zu nennen, in der schon die Hitlerfaschisten als deutsche Besatzungsmacht wüteten.

In den Jahren 1939 bis 1941 wurde Lemberg, das im September 1939 zunächst von deutschen Truppen besetzt worden war, Teil der Ukraine.

Der deutsche Kreishauptmann und damit oberster ziviler Herrscher in Lemberg war der Krefelder Joachim Freiherr von der Leyen. Es ist nicht bekannt, ob er mit der deutschen kriegsministerin Ursula von der Leyen verwandt ist.

Fast alle jüdischen Lemberger wurden in der Folgezeit ermordet, unter anderem im von den Faschisten eingerichteten Ghetto Lemberg, im städtischen Zwangsarbeitslager Lemberg-Janowska und im Vernichtungslager Belzec. Unter den zerstörten Synagogen befand sich Beit Chasidim, die älteste der Stadt.

Insgesamt wurden in Lemberg und der Lemberger Umgebung während der Zeit des Hitlerfaschismus ca. 540.000 Menschen in Konzentrations- und Gefangenenlagern umgebracht, davon 400.000 Juden, darunter ca. 130.000 Lemberger. Die restlichen 140.000 Opfer waren russische Gefangene.

. Anschließend folgte der brutale NS-Terror gegen die polnische Bevölkerung wie beispielsweise die Ermordung von 25 polnischen Professorenin der Zeit vom 3. bis 5. Juli 1941. Diese Gräueltaten wurden von der vorher schon im Generalgouvernement aktiven Einsatzgruppe z.b.V. ("Zur besonderen Verfügung") unter dem damaligen SS-Oberführer Karl Eberhard Schöngarth anhand vorgefertigter Listen mit Namen und Adressen durchgeführt und fanden unter aktiver Teilnahme der ukrainischen Nationalisten, unter anderem des ukrainischenBataillons Nachtigall, statt.

In Lemberg bestand später das Kriegsgefangenenlager 275 für deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs.[16] In der Nähe des Lagers gab es einen Kriegsgefangenenfriedhof mit über 800 Gräbern. Schwer Erkrankte wurden im Kriegsgefangenenhospital 1241 versorgt.

Offensichtlich ist die Position der ukrainischen Faschisten dort noch immer sehr stark.

37 % der Bürger wählen hier die Faschisten.

Die Partei wurde im Jahr 1991 gegründet, aber erst 1995 offiziell registriert. Bis Februar 2004 hatte sie den Namen Sozial-Nationale Partei der Ukraine. Die Partei ging aus einer Vereinigung von studentischen Bruderschaften, lokalen nationalukrainischen Verbänden und Afghanistan-Veteranen hervor.[6]

Seit 2009 hat Swoboda einen Beobachterstatus in der Allianz der Europäischen nationalen Bewegungen, zu dieser Vereinigung gehören auch die ungarische Jobbik und die British National Party.

Nachdem nationalistische Jugendliche am 9. Mai 2011 in Lemberg Kriegsveteranen beleidigt und Besuchern, die das russische bzw. sowjetische Georgsband an ihrer Kleidung trugen, den Zugang zum Grabmal des Unbekannten Soldaten verwehrt hatten, kam es zu einer Debatte über ein mögliches Verbot der Partei.[7]

Im Dezember 2012 wurde Swobodas Parteichef Tjahnybok vom Simon-Wiesenthal-Zentrum auf Platz 5 seiner „Top Ten Anti-Semitic/Anti-Israel Slurs“ gesetzt.[8]

Das Europaparlament erklärte sich in einer Resolution vom 13. Dezember 2012 besorgt über eine "zunehmende nationalistische Stimmung in der Ukraine", die im Wahlerfolg der Swoboda zum Ausdruck gekommen sei. "Rassistische, antisemitische und ausländerfeindliche Auffassungen" ständen im Widerspruch zu den Grundwerten der EU. Das Parlament appellierte an die "demokratisch gesinnten Parteien in der Werchowna Rada", sich nicht mit Swoboda zu assoziieren, die Partei nicht zu unterstützen und keine Koalitionen mit ihr zu bilden.[9]

Im Mai 2013 stufte der Jüdische Weltkongress Swoboda als neonazistisch ein und forderte ein Verbot der Partei.[10][11]

Im selben Monat fand ein Besuch von Mandatsträgern der Swoboda bei der Fraktion der NPD im Sächsischen Landtag statt.[12]

In München hat die Partei im August 2013 einen Ableger gegründet.[13]

Im August 2013 erklärte die deutsche Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, Swoboda werde als eine rechtspopulistische und nationalistische Partei, die zum Teil rechtsextreme Positionen vertrete, eingeschätzt. Im ukrainischen Parlament lasse sie derzeit in der Parlamentsarbeit keine offensichtlichen rechtsextremen Tendenzen erkennen. Im Vorfeld der Parlamentswahlen 2012 habe die Partei ihr Wahlprogramm überarbeitet und rechtsextreme Statements entfernt. Der deutsche Botschafter in der Ukraine habe den Vorsitzenden der Partei am 29. April 2013 zu einem Gespräch getroffen, dabei habe der Botschafter festgehalten, dass "antisemitische Äußerungen aus deutscher Sicht inakzeptabel seien".[14]

Seit Beginn der Proteste in der Ukraine 2013 bildet die Swoboda gemeinsam mit der UDAR von Vitali Klitschko und der Allukrainischen Vereinigung „Vaterland“ von Julija Tymoschenko ein oppositionelles Dreierbündnis, das den ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch absetzen will.[15][16] Swoboda-Parteichef Tjahnybok äußerte diesbezüglich, dass die Opposition eine Zeltstadt auf dem Majdan (Unabhängigkeitsplatz) errichten und einen landesweiten Streik starten werde, mit dem das Bündnis Neuwahlen erzwingen möchte.[15][16]

Der EU-Botschafter in der Ukraine, Jan Tombinski, bezeichnete Swoboda in einem Interview am 21. Dezember 2013 als "gleichwertigen Partner für Gespräche mit der EU". Die Partei unterstütze die Annäherung der Ukraine an die EU. Swoboda müsse allerdings beachten, dass "nationalistische und xenophobe Inhalte keinen Platz im modernen Europa haben".[17]

Programmatik

Die Allukrainische Vereinigung „Swoboda“ bezeichnet ihre Parteiideologie in ihren Programmen als „Sozialnationalismus“ und knüpft an das von der Organisation der Ukrainischen Nationalisten (OUN) in den 1930er Jahren formulierte Konzept der „Natiokratie“ an. Der nationalistische Politiker Stepan Bandera wird von „Swoboda“ als Nationalheld verehrt.

Die Partei macht eine „antiukrainische politische Elite“ für den kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Niedergang der Ukraine verantwortlich[6] und forderte in ihren Wahlprogrammen und den programmatischen Aussagen ihres Kandidaten zur Präsidentschaftswahl in der Ukraine 2010 unter anderem die Abschaffung der Autonomie der Krim sowie die Abschaffung des Sonderstatus von Sewastopol sowie ein Programm für eine Integration der Krim in den ukrainischen Staat.

In der Einwanderungspolitik fordert sie unter anderem die Unzulässigkeit der doppelten Staatsangehörigkeit und Vorzugsbedingungen für die Rückkehr ethnischer Ukrainer aus der Emigration.

Außenpolitisch befürwortet die Partei den Austritt aus allen „eurasischen Bündnissen mit Zentrum in Moskau“, insbesondere der GUS, die Schaffung einer Baltikum-Schwarzmeer-Achse sowie den Status einer Atommacht für die Ukraine.

Weiterhin wird ein Verbot der Werbung für Tabakerzeugnisse und Alkohol sowie eine strafrechtliche Verantwortung für die Propagierung von Drogenkonsum und „sexuellen Perversionen“ gefordert.[18]

Nach einer Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung mobilisiere der Parteivorsitzender Tjahnybok antisemitische Ressentiments, Fremdenfeindlichkeit und ukrainischen Isolationismus“. Er äußere sich „dezidiert antirussisch und gleichzeitig antiwestlich und trifft damit Stimmungen, die in einigen Regionen der Westukraine prävalent sind.“[19] Trotzdem kooperiert die CDU nahe erzkonservative Klischko-Partei mit den Faschisten.

Wahlergebnisse

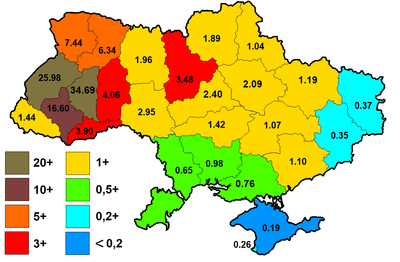

Die Partei trat zu den Parlamentswahlen 2006 und 2007 an, verfehlte mit landesweit 0,36 bzw. 0,76 % jedoch klar die für einen Parlamentssitz notwendige Stimmenzahl.

Die höchsten Stimmenanteile erlangte die Partei stets in der Westukraine, vor allem in Ost-Galizien. Sie konnte bei den Kommunalwahlen Vertreter in die Regional- und Stadtparlamente von Lemberg, Ternopil und Iwano-Frankiwsk entsenden.

Weiterhin stellt sie einige Bürgermeister in Kommunen.[6] In den vorgezogenen Regionalwahlen im Gebiet von Ternopil am 15. März 2009 erreichte „Swoboda“ 35 Prozent der Stimmen und erlangte im Gebietsparlament 50 der insgesamt 120 Sitze.[20] Kritiker warfen der Regierung Janukowytsch vor, „Swoboda“ gezielt zu unterstützen, um auf diese Art Stimmen von anderen Oppositionsparteien abzuziehen.[21] Bei der Präsidentschaftswahl 2010 erreichte der Parteivorsitzende Tjahnybok einen Stimmenanteil von 1,43 %.

Bei der Parlamentswahl 2012 erreichte die Partei mit 10,4 % der Wählerstimmen ein überraschend hohes Resultat. Damit zog sie mit 37 Mandaten erstmals in die Werchowna Rada ein.[22]

In Parlamenten ist bereits die rot-schwarze Flagge der ukrainischen Faschisten zu sehen.

| Parlamentswahl 2006 | Parlamentswahl 2007 |

| Präsidentschaftswahl 2010 (Tjahnybok) | Wahlen in den Oblasten (Oblast-Parlamente, Oktober 2010) |

Werden Swoboda, Rechter Sektor usw. aktive Söldner-Subversionsarmee der NATO gegen die Ukraine wie die FSA in Syrien mit Polen als Hinterland?

Worum geht dieser Aufstand?

Freiheit? – es existiert nichts, was man in Deutschland machen kann, das nicht auch in der Ukraine möglich wäre.

Demokratie? – in der Ukraine regiert eine nach den internationalen Standards unter Wahlbeobachtung der OECD und von dieser bestätigte, rechtmäßig ins Amt gewählte Regierung. Da in 13 Monaten eh Neuwahlen sind, müsste sich die Opposition ja nur entsprechend darauf vorbereiten.

Meinungs- und Pressefreiheit: die Oppos haben alle Medien, die denkbar sind in riesiger Menge, quantitativ weit mehr als die Regierung und die kommunistische Partei, die über immenses Sponsoring verfügen, oder sind ohnehin Publikationen von ausländischen Konzernen wie die Kiyv Post als Teil der ISTIL Group.

Von rechtsradikal bis linksradikal und anarchistisch ist die Meinungsäußerung in der Ukraine nicht eingeschränkt.

Das ist hier zwar nicht besonders bekannt, und wenn sogar Zeitungen wie die Junge Welt Leserbriefe von Orangenen abdrucken und sich so zur Plattform der Aufständischen machen, führt das nicht eben dazu, dass ein realistisches Bild von der Ukraine verbreitet wird, an der Lebensrealität ändert das aber nichts.

Die beiden tatsächlichen Probleme: miserable Bezahlung für Arbeit und die daraus erfolgende Bestechlichkeit als auch eine marode Infrastruktur spielen in all der Propaganda keine Rolle.

Das hängt eng zusammen mit den absolut verantwortungslosen Großkapitalisten, im Volksmund Oligarchen genannt, aber gegen die kann die Opposition schlecht rebellieren – da müsste sich die Partei Vaterland ja als erstes selber abschaffen, die ja selbst nur der Privatverein einer Oligarchen-Familie ist.

Die Opposition blockiert jeden produktiven Lösungsvorschlag seitens der Regierung.

Alle Anstrengungen, die strittigen Fragen im Parlament zu diskutieren und abzustimmen, werden von der Opposition abgelehnt mit der Forderung, Neuwahlen seien das einzige, was sie interessiert.

Nun können Neuwahlen aber gar kein ernstgemeintes Ziel sein, das ja eh Wahlen anstehen!

Man bedenke, was in den letzten 2 Monaten die Oppos alleine in Kiew angerichtet haben!

Die ganze Gegend vom Maidan zum Dynamostadion ist ein einziger Trümmerhaufen! Historische Gebäude sind erheblich beschädigt.

Heute Morgen ist ein weiterer Demonstrant im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

1 Polizist wurde gestern Nacht erschossen, ein weiterer lebensgefährlich mit Messerstichen verletzt.

Zwei Polizisten wurden gekidnapped und gefoltert, sind aber durch Vermittlung ausländischer Botschafter wieder frei und werden zur Stunde im Krankenhaus behandelt.

Über 200 Polizisten bisher haben bleibende Schäden erlitten.

Teile der galizischen Katholiken gehören direkt zu den Faschisten. Dabei muss man im Auge haben, dass die urainische Version des Nationalsozialismus die “Einheit von Kirche, Nation und Rasse” predigt.

Auf dem Maidan treiben sich Vertreter ostdeutscher evangelischer Kirchen herum und heizen die Stimmung an.

Im Hintergrund agieren weitere pro-westliche Kräfte.

Die neuen Helden der "Orangenen Revolution II" sind der Ex-Boxer und UDAR-Führer Vitali Klitschko und der ganz weit rechts stehende Nationalist Oleh Tyahnybok. Ihre Drehbücher stammen aber nicht aus Kiew, sondern aus den Soros-Giftküchen in Prag, London, Washington und New York.

Soros ist weder ein Befürworter der Demokratie, noch ein Wohltäter für die arbeitende Bevölkerung. Soros hat sein schmutziges Handwerk – die Gründung von Hedgefonds, einer Kombination aus Wettbüro und Betrugsgeschäften im Stile Ponzis – Ende der 1960er Jahre in der Schweiz unter Georges Coulon Karlweis, dem Vizepräsidenten der Banque Privée Edmond Rothschild in Genf, gelernt.

Soros gibt sich als wohlhabender Förderer liberaler Bestrebungen aus, in Wirklichkeit verhindert er aber jeden demokratischen Fortschritt, indem er seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne in verschiedene Tarnorganisationen steckt. Sein Open Society Institute unterstützt verschiedene obskure Gruppierungen, die sich angeblich für mehr Demokratie einsetzen, tatsächlich aber den Interessen undurchsichtiger globaler Finanzorganisationen wie der Blackstone Group dienen. Lord Jacob Rothschild, der ehemalige Direktor der Blackston Group, ist ein alter Freund und Geschäftskumpan des Herrn Soros; weil Soros ganz gezielt "progressive Medien" aufgekauft hat, ist es ihm gelungen, alle Nachrichten zu unterdrücken, die seine antidemokratischen und antiprogressiven Aktivitäten in Europa und in der ganzen Welt ans Licht bringen könnten.

Unter Berufung auf die selbst erteilte "Responsibility to Protect" (Verantwortung zum Schutz) versuchen die Interventionisten in der Obama-Administration den Kalender auf das Jahr 2004 zurückzudrehen und erneut eine gewählte ukrainische Regierung zu stürzen.

In der Ukraine, in Moldawien, in Russland, in Weißrussland, in Rumänien und in anderen Staaten Mittel- und Osteuropas versucht ein neue Generation von Soros bezahlter Agitatoren und Provokateure weitere "farbige Revolutionen" zu inszenieren. Zuerst soll die Ukraine von Russland weg in die EU und in die NATO gelockt werden.

http://elynitthria.net/eu-und-ihre-faschisten-pushen-richtung-eines-buergerkrieges/

Auszüge: Wikipedia...

Ukrainische Oligarchen für das Rechtsbündnis auf dem Kiewer Maidan

Offen als Unterstützer des Maidan geoutet hat sich Petro Poroschenko. Der 49jährige ist, nach allem, was man über ihn weiß, vor allem ein ausgewiesener Opportunist. Er hat sich vor zehn Jahren an der Finanzierung der »Orangen Revolution« beteiligt, war zwischendurch einmal Außenminister unter Julia Timoschenko und einmal Wirtschaftsminister unter Wiktor Janukowitsch, und jetzt ist er als Kompromißkandidat für das Amt des Regierungschefs im Gespräch.

Für die Oligarchen ist die Situation delikat. Ihren Geschäftsinteressen dient es am meisten, wenn die Ukraine gute Beziehungen zur EU und zu Russland hat. Sanktionen Moskaus schaden ihnen ebenso wie eine Abkehr Kiews von Europas Märkten.

In ihrer opportunistischen Schaukelpolitik haben viele Oligarchen aber mittlerweile wieder einen Schwenk zurück gemacht.

Im Parlament unterstützten etwa Abgeordnete, die wichtigen Geschäftsleuten nahestehen, die repressiven Antidemonstrationsgesetze vom 16. Januar. Einige rechtfertigten sich später damit, dass sie den genauen Inhalt nicht gekannt haben.

Ganz zufällig wurde am selben Tag auch das Budget verabschiedet, und in diesem befinden sich laut einer Analyse des „Polnischen Instituts für Internationale Angelegenheiten“ einige Punkte, um die Oligarchen günstig zu stimmen, darunter die Aussicht auf lukrative Staatsaufträge.

Weitere Privilegien beinhalteten die Verträge, die Kiew Mitte Dezember mit Russland schloss. So finanziert Russland in großem Stil (15 Mrd. Dollar) mit ukrainischen Staatsanleihen das Kiewer Budgetloch, was finanziellen Druck von den Oligarchen nimmt.

Zudem verpflichtete sich Russland zum Abbau von – teils zur Strafe errichteten – Handelshemmnissen und gewährt der Ukraine stark verbilligtes Gas.

Die EU hingegen kann sich nicht mal zur Visafreiheit von Ukrainern in der EU durchringen.

Bundespräsi Gauck wird zum German Rambo- mehr Deutsche weltweit an die Kriegs-Front

In der DDR diente er als Kirchenfunktionär der SED und seinem Geheimdienst.

Heute dient er der Merkel CDU und er will mehr Deutsche an die Kriegsfronten in aller Welt bringen.

Das erklärte er auf der Münchener "Unsicherheitskonferenz" der verammelten Nato- Kriegstreiber, die auch gerne in Syrien geheim zündeln .

Und auch Klitschko, der von der CDU in der Ukraine als "Oppositionsführer" eingesetzt wurde und der mit den Swoboda-Faschisten in der Ukraine kooperiert, darf auf der Konferenz der Rambo-Militaristen nicht fehlen.

Mehrheit der Bundesbürger lehnt weitere Kriegseinsätze der Bundeswehr ab

Geht es nach dem aktuellen ARD-DeutschlandTrend, so ist die Haltung der Bevölkerung mehrheitlich deutlich gegen eine Politik ausgerichtet, die mehr Bundeswehr-Auslandseinsätze fordert. 61 Prozent der Befragten sprachen sich demnach gegen einen Ausbau solcher Einsätze in internationalen Krisengebieten aus. Nur 30 Prozent, so die Umfrage, würden das "Vorhaben" der Verteidigungsministerin von der Leyen befürworten.

Doch die Kanonenboot-Uschi also die Kriegsministerin Ursula von der Leyen will die Kriegsbeteiligungen der Bundeswehr massiv ausweiten - 68 Jahr nach der Niederwerfuing des Hitlerfaschismus.

Die deutschen imperialen Bestrebungen sollen heute unter Merkel und von der Leyen wieder militärisch und mit Gewalt weitergeführt werden.

Der Bundespräsident Gauck unterstützt diese Militarisierung der deutschen Außenpolitik.

Er heuchelt einen Menschenrechtsimperialismus vor, der als Begründung für Krieg und Tod dienen soll und zwar ohne die Interessen der deutschen Wirtschaft in der Welt zu leugnen.

Allein deshalb wirken seine Ausführungen naiv und wenig glaubwürdig.

Kunduz- Tod von Zivilisten auf Bundeswehr-Anforderung

Auf der militaristischen "Unsicherheitskonferenz" der Nato in München zeigt der Bundespräsdident sein wahres kriegerisches Gesicht. Auch das Märchen vom Terror als globalen Akteur, der oft Geheimdienst gesteuert ist, wird von Gauck weitergestrickt.

Er nennt Europa einen Garanten der völkerrechtlichen Weltordnung - wohlwissend, dass die Bundesregierungen sich auch immer wieder für völkerrechtswidrige Kriege der Nato direkt oder indirekt einbindnen liessen und lassen. In Wahrheit wird also das Völkerrecht insbesondere von der Nato mit Füssen getreten.

Dieser Bundespräsident stellt sich wie Kanzlerin Merkel gegen die Mehrheit des Volkes und auch das macht ihn zu einem schlechten Bundespräsidenten.

http://internetz-zeitung.eu/index.php/1319-es-droht-die-imperiale-militarisierung-der-eu

Mehrheit der Bundesbürger lehnt weitere Kriegseinsätze der Bundeswehr ab

Doch die Kanonenboot-Uschi also die Kriegsministerin Ursula von der Leyen will die Kriegsbeteiligungen der Bundeswehr massiv ausweiten - 68 Jahr nach der Niederwerfuing des Hitlerfaschismus.

Die deutschen imperialen Bestrebungen sollen heute unter Merkel und von der Leyen wieder militärisch und mit Gewalt weitergeführt werden.

Der Bundespräsident Gauck unterstützt diese Militarisierung der deutschen Außenpolitik.

Er heuchelt einen Menschenrechtsimperialismus vor, der als Begründung für Krieg und Tod dienen soll und zwar ohne die Interessen der deutschen Wirtschaft in der Welt zu leugnen.

Allein deshalb wirken seine Ausführungen naiv und wenig glaubwürdig.

Kunduz- Tod von Zivilisten auf Bundeswehr-Anforderung

Auf der militaristischen "Unsicherheitskonferenz" der Nato in München zeigt der Bundespräsdident sein wahres kriegerisches Gesicht. Auch das Märchen vom Terror als globalen Akteur, der oft Geheimdienst gesteuert ist, wird von Gauck weitergestrickt.

Er nennt Europa einen Garanten der völkerrechtlichen Weltordnung - wohlwissend, dass die Bundesregierungen sich auch immer wieder für völkerrechtswidrige Kriege der Nato direkt oder indirekt einbindnen liessen und lassen. In Wahrheit wird also das Völkerrecht insbesondere von der Nato mit Füssen getreten.

Dieser Bundespräsident stellt sich wie Kanzlerin Merkel gegen die Mehrheit des Volkes und auch das macht ihn zu einem schlechten Bundespräsidenten.

Dieser Bundespräsident ist nur noch peinlich und er sollte möglichst schnell zurücktrteten . Da war selbst Wulff erträglicher.

http://internetz-zeitung.eu/index.php/1319-es-droht-die-imperiale-militarisierung-der-eu

Erklärung der Linken zur Ukraine. Europäische Linke unterstützt die Kommunistische Partei der Ukraine

Die Europäische Linkspartei hat zur Lage der Ukraine folgende Erklärung herausgegeben:

Die gegenwärtige Krise in der Ukraine, die – unter dem Druck Russlands – der Weigerung der Regierung, das Assoziationsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, geschuldet ist, erfordert, dass beide Seiten – sowohl die EU als auch Russland – dringende Massnahmen treffen.

Wenn die EU an ihrem Vorschlag für ein Abkommen mit der Ukraine festhalten will, muss dieses verändert werden zu einem Pakt mit den ukrainischen Arbeitern und Bürgern und nicht vermittels der Ausdehnung der Märkte, bei einem leeren Kooperationsfond, wie das heute vorgesehen ist. Die EU wie auch Russland müssen das Prinzip der Nichteinmischung achten.

Die Regierung hat einen grossen politischen Fehler gemacht, als sie zu diesem Abkommensvorschlag keine Konsultation der Öffentlichkeit organisiert hat. Das wäre der einzige Weg gewesen, die Unabhängigkeit und Souveränität des Landes zu stärken und demokratisch über diese Hauptfrage für die Zukunft zu entscheiden.

Wir verurteilen die Repression und jede Gewalt auf der Strasse. Wir sind besorgt über das Aufkommen rechtsgerichteter Gruppen, die sich die Atmosphäre sozialer Unruhe zunutze machen, und über die Massnahmen der Regierung, mit denen die Menschenrechte auf Meinungsfreiheit und Demonstration eingeschränkt werden. Demokratie und eine friedliche Lösung bleiben der gute Weg. In diesem Sinn begrüssen wir die von der Kommunistischen Partei der Ukraine unterbreiteten Vorschläge, , in denen ein Referendum verlangt wird, um den Weg der kooperation mit dem Ausland zu definieren, um mit einer demokratischen Reform den parlamentarischen Charakter des Regimes zu kräftigen und die Macht der lokalen Organe zu stärken, für ein neues Wahlgesetz, das das Verhältniswahlrecht garantiert, und für eine Justizreform zur Sicherung eines fairen Wahlsystems.

Partei der Europäischen Linken

30 Januar 2014

Die EL nimmt, ohne die Quelle zu nennen, offenbar Bezug auf eine Stellungnahme des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei der Ukraine vom 22. Januar 2014. Hier deren Wortlaut

Siehe auch Erklärung kommunistischer Parteien

Die Kommunistische Partei der Ukraine erklärt, dass es notwendig ist, den Einsatz von Gewalt zu beenden, die Nichteinmischung ausländischer Mächte und ihrer Vertreter zu sichern und sich an die Verhandlungstische zu setzen. Alle gleichzeitigen Anstrengungen zur Schaffung von verfassungswidrigen parallelen behördlichen Strukturen stärken einseitig die 'Opposition' und erzeugen die reale Bedrohung der Konfliktzuspitzung zu einem Bürgerkrieg. Ein Teil der Bevölkerung wird die derzeitige Regierung unterstützen, und der andere Teil die selbsternannte sogenannte 'Opposition' - was unausweichlich zu einer endgültigen Teilung der Ukraine führen würde. Unter diesen Umständen schlägt die Kommunistische Partei der Ukraine folgende konkrete Maßnahmen zur Lösung der Krise vor: - ein Referendum über die Festlegung der außenwirtschaftlichen Integration der Ukraine - Einleitung einer politischen Reform zur Abschaffung der Präsidentschaft und zur Bildung einer parlamentarischen Republik, bei wesentlicher Erweiterung der Rechte der regionalen Gemeinschaften - Verabschiedung eines neuen Wahlrechts und Rückkehr zu einem Verhältniswahlrecht der Volksdeputierten der Ukraine - die Bildung einer unabhängigen zivilen Körperschaft 'Nationale Kontrolle' und ihre Ausstattung mit breitestem Machtumfang, um das Verwaltungschaos zu überwinden und eine strikte Kontrolle der Regierung und der Politiker sicherzustellen - Durchführung einer Reform des Rechtssystems und Einführung eines Wahlsystems der Richter Aus diesem Anlass bitte wir zur Aussöhnung der ukrainischen Gesellschaft mit allen möglichen Mitteln beizutragen..

Mehrheit der Bundesbürger lehnt weitere Kriegseinsätze der Bundeswehr ab

Geht es nach dem aktuellen ARD-DeutschlandTrend, so ist die Haltung der Bevölkerung mehrheitlich deutlich gegen eine Politik ausgerichtet, die mehr Bundeswehr-Auslandseinsätze fordert. 61 Prozent der Befragten sprachen sich demnach gegen einen Ausbau solcher Einsätze in internationalen Krisengebieten aus. Nur 30 Prozent, so die Umfrage, würden das "Vorhaben" der Verteidigungsministerin von der Leyen befürworten.

Doch die Kanonenboot-Uschi also die Kriegsministerin Ursula von der Leyen will die Kriegsbeteiligungen der Bundeswehr massiv ausweiten - 68 Jahr nach der Niederwerfuing des Hitlerfaschismus.

Die deutschen imperialen Bestrebungen sollen heute unter Merkel und von der Leyen wieder militärisch und mit Gewalt weitergeführt werden.

Der Bundespräsident Gauck unterstützt diese Militarisierung der deutschen Außenpolitik.

Der Bundespräsident Gauck unterstützt diese Militarisierung der deutschen Außenpolitik.

Er heuchelt einen Menschenrechtsimperialismus vor, der als Begründung für Krieg und Tod dienen soll und zwar ohne die Interessen der deutschen Wirtschaft in der Welt zu leugnen.

Allein deshalb wirken seine Ausführungen naiv und wenig glaubwürdig.

Kunduz- Tod von Zivilisten auf Bundeswehr-Anforderung

Auf der militaristischen "Unsicherheitskonferenz" der Nato in München zeigt der Bundespräsdident sein wahres kriegerisches Gesicht. Auch das Märchen vom Terror als globalen Akteur, der oft Geheimdienst gesteuert ist, wird von Gauck weitergestrickt.

Er nennt Europa einen Garanten der völkerrechtlichen Weltordnung - wohlwissend, dass die Bundesregierungen sich auch immer wieder für völkerrechtswidrige Kriege der Nato direkt oder indirekt einbindnen liessen und lassen. In Wahrheit wird also das Völkerrecht insbesondere von der Nato mit Füssen getreten.

Dieser Bundespräsident stellt sich wie Kanzlerin Merkel gegen die Mehrheit des Volkes und auch das macht ihn zu einem schlechten Bundespräsidenten.

http://internetz-zeitung.eu/index.php/1319-es-droht-die-imperiale-militarisierung-der-eu

Seite 1209 von 1330